難病医療推進センター

センター長

大薗 惠一

希少難病は、一般的に数千人に一人くらいに発症する稀な疾患を意味しています。これまでは、診断が難しく、治療法もない状態でありましたが、最近では、遺伝子診断の拡充や酵素補充療法などの開発により、診断・治療両面で非常に進歩している分野であります。

また、小児慢性特定疾病や指定難病などの、医療費の公的助成制度も充実してきています。当センターは、骨疾患、内分泌疾患、先天代謝異常疾患を中心に、難病医療の推進に取り組んでいます。また、新しい治療法の開発も活発に行われている状況であり、体制を整えて、治験にも取り組む予定であります。

さらに、行政機関との連携や患者会との交流の窓口となります。当センターは、難病研究、難病医療、ゲノム医療の推進に貢献し、希少難病に苦しむ多くの患者さんに救いの手を伸ばしたいと考えています。

Intractable diseases are generally defined as conditions that affect approximately one in several thousand people. In the past, these diseases were often difficult to diagnose and lacked effective treatment options. However, in recent years, significant advances have been made in both diagnosis and treatment, driven by the expansion of genetic testing and the development of therapies such as enzyme replacement therapy.

In addition, public medical expense subsidy programs—such as those for pediatric chronic diseases and designated intractable diseases—have been steadily enhanced. Our Center is dedicated to advancing the care of intractable diseases, with a primary focus on skeletal disorders, endocrine disorders, and congenital metabolic diseases. At the same time, the development of new treatment modalities is actively progressing, and we are establishing the necessary systems to participate in clinical trials.

Furthermore, our Center serves as a liaison for collaboration with governmental agencies and as a point of contact for engagement with patient advocacy groups. Through our contributions to research in rare diseases, specialized medical care, and genomic medicine, we aim to extend support and hope to the many patients suffering from rare and intractable conditions.

難病医療推進センター

センター長

大薗 惠一

難病医療推進センター

副センター長

酒井 規夫

難病医療推進センター、副センター長の酒井規夫です。先天代謝異常症、先天異常、遺伝性疾患を専門とした研究、診療を行ってきましたので、本センターでは難病患者さんの診療を積極的に行っていきたいと思っています。

特に指定難病に31疾患が登録されているライソゾーム病については、酵素診断を用いた専門的な診断法の実践、酵素補充療法、シャペロン療法、基質合成抑制療法などの先進的な治療の実践を行っていきたいと思っています。

そして、難病の多くの疾患は遺伝性であり、患者さんご家族に対する遺伝カウンセリングが重要ですので、その実践も当院で行ってゆきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

My name is Norio Sakai, Deputy Director of the Center for Promoting Treatment of Intractable Diseases. I have long been engaged in research and clinical practice specializing in congenital metabolic disorders, congenital anomalies, and hereditary diseases. At our Center, we are committed to proactively providing medical care for patients with rare and intractable diseases.

In particular, with regard to lysosomal storage disorders—of which 31 conditions are designated as intractable diseases—we aim to implement specialized diagnostic approaches using enzyme-based diagnostics, as well as to actively provide advanced therapies such as enzyme replacement therapy, chaperone therapy, and substrate reduction therapy.

Furthermore, as many intractable diseases are hereditary, genetic counseling for patients and their families is of great importance. We therefore plan to actively provide genetic counseling services at our hospital. We appreciate your continued support.

難病医療推進センター

副センター長

酒井 規夫

難病医療推進センター

非常勤

今西 康雄

成人の代謝性骨疾患を担当しています。くる病、骨軟化症、骨形成不全、骨パジェット病(骨ページェット病)等の骨難病のみならず、重症骨粗鬆症の評価・治療を行います。

重症骨粗鬆症には、内分泌疾患等による続発性骨粗鬆症が隠れていることがあり、骨粗鬆症の改善には原疾患のコントロールが欠かせません。

現在、大阪公立大学附属病院・骨内分泌内科に所属しておりますが、大学病院と同様、成人骨難病・重症骨粗鬆症の診療に取り組んでまいります。

I am responsible for the care of adult metabolic bone diseases. In addition to rare bone disorders such as rickets, osteomalacia, osteogenesis imperfecta, and Paget’s disease of bone, I also provide evaluation and treatment for severe osteoporosis.

In cases of severe osteoporosis, secondary osteoporosis caused by underlying conditions—such as endocrine disorders—may be present. Therefore, appropriate control of the underlying disease is essential for effective improvement of osteoporosis.

I am currently affiliated with the Department of Bone and Endocrinology at Osaka Metropolitan University Hospital. In parallel with my role at the university hospital, I am committed to providing specialized care for adult rare bone diseases and severe osteoporosis at this Center.

難病医療推進センター

非常勤

今西 康雄

難病医療推進センター

非常勤

難波 範行 NEW!

遺伝性内分泌疾患、遺伝性疾患に伴う内分泌症状、骨系統疾患を中心に、小児の希少疾患・難病の診療を担当しています。

最近まで、希少疾患に対する治療は対症療法が中心でしたが、分子遺伝学の進歩により、疾患の遺伝学的な診断および疾患の原因となっている分子の働きを最適化する治療が、数多くの疾患で現実のものとなってきました。そして、今後も一層増えていくことと思われます。

現在、鳥取大学医学部附属病院小児科で小児内分泌疾患・骨系統疾患の治療と研究に取り組んでいます。大学病院と同様に、新しい治療をいち早く患者さんのもとに届け、希少疾患・難病のより良い治療・ケアを目指して一歩ずつ進むことができれば、そして少しでも患者さんのニーズに寄り添って還元することができればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

I am engaged in the care of pediatric rare and intractable diseases, with a particular focus on hereditary endocrine disorders, endocrine manifestations associated with genetic diseases, and skeletal dysplasias.

Until recently, treatment for rare diseases was largely limited to symptomatic management. However, advances in molecular genetics have made it possible in many conditions to achieve precise genetic diagnoses and to implement therapies that optimize the function of disease-causing molecules. It is expected that such treatment approaches will continue to expand further in the future.

I am currently affiliated with the Department of Bone and Endocri nology at Osaka Metropolitan University Hospital. In parallel with my role at the university hospital, I am committed to providing specialized care for adul t rare bone diseases and severe osteoporosis at this Center.

難病医療推進センター

非常勤

難波 範行

小児科

部長

成田 綾

先天代謝異常症、小児神経疾患を専門とした研究・診療を行っております。

酒井先生と一緒に、特にライソゾーム病について、通常の診療に加えて、これまで大学で行ってきた生化学的診断や治験を含めた新規治療法の開発を行う所存です。

患者さんやご家族が安心して日常生活を送り、自己実現していけるお手伝いが少しでもできたら幸いです。よろしくお願いいたします。

I am engaged in research and clinical practice specializing in congenital metabolic disorders and pediatric neurological diseases.

Together with Dr. Sakai, I am particularly committed to advancing the care of lysosomal storage disorders, not only through routine clinical practice but also by applying biochemical diagnostic methods and participating in the development of novel therapies, including clinical trials, based on my experience at the university level.

I hope to contribute, even in a small way, to helping patients and their families live their daily lives with peace of mind and to support them in achieving their personal goals. Thank you for your continued support.

小児科

部長

成田 綾

皮膚科

主任部長

爲政 大幾

皮膚症状が主となる難病として、水疱性疾患や重症薬疹、膠原病など10数種の疾患が皮膚・結合組織疾患として法的に難病として指定されています。しかし皮膚症状が診断や治療において重要な位置を占める難病は、これら以外にも先天性疾患や代謝異常症など数多く存在します。

近年では分子標的薬や抗体治療薬の開、になってきた疾患も増えつつありますが、一方で、皮膚症状に対して皮膚外科や形成外科的な外科処置や手術が必要となるものも少なくありません。

当科では、こういった皮膚症状を有する難病の診断と治療に積極的に取り組んでおりますので、お困りの方がおられましたら、地域医療窓口を通してご相談いただければ幸いです。

Among intractable diseases in which dermatological manifestations are the primary features, more than a dozen conditions—including blistering disorders, severe drug eruptions, and connective tissue diseases—are legally designated as intractable diseases under the category of skin and connective tissue disorders. However, there are many additional rare diseases in which skin manifestations play a critical role in diagnosis and treatment, including congenital disorders and metabolic diseases.

In recent years, the development of molecular targeted agents and antibody-based therapies has expanded treatment options for an increasing number of conditions. However, at the same time, there remain many cases in which dermatologic symptoms require surgical intervention or operative management involving dermatologic or plastic surgery.

Our department is actively engaged in the diagnosis and treatment of intractable diseases presenting with dermatological symptoms. If you or your patients are experiencing difficulties, we would welcome consultations through your local medical referral channels.

皮膚科

主任部長

爲政 大幾

耳鼻咽喉科 イヤーセンター

センター長

阪本 浩一

医誠会国際総合病院の難病センター耳鼻咽喉科では、耳鼻科関連の様々な難病診療において先進的な医療を提供しています。特に、難聴を伴う難病に対して積極的に取り組み、患者一人ひとりに最適な診断と治療を目指しています。進行性難聴や遺伝性難聴、その他聴覚に関わる希少疾患において、詳細な評価と最新の医療技術を駆使した診療を行っています。

また、遺伝子診断を含めたゲノム医療に注力しており、疾患の原因特定や予後予測に役立てています。当科では専門的な遺伝カウンセリングを提供し、患者やその家族が抱える不安に寄り添いながら、将来的な治療法の可能性を探る研究活動にも取り組んでいます。

多職種チームとの連携を通じて、個別化医療と総合的なサポートを実現し、難病に苦しむ患者さんの生活の質向上を目指しています。耳鼻咽喉科診療の専門性を活かし、これからも地域医療と難病医療の発展に貢献していきます。

At the Department of Otolaryngology of the Center for Promoting Treatment of Intractable Diseases at Iseikai International General Hospital, we provide advanced medical care for a wide range of rare and intractable ear, nose, and throat disorders. In particular, we take an active approach to intractable diseases accompanied by hearing loss, striving to deliver the most appropriate diagnosis and treatment tailored to each individual patient. For conditions such as progressive hearing loss, hereditary hearing loss, and other rare auditory disorders, we conduct comprehensive evaluations and provide care utilizing the latest medical technologies.

We also place strong emphasis on genomic medicine, including genetic testing, to aid in identifying disease causes and predicting prognosis. Our department offers specialized genetic counseling, supporting patients and their families by addressing their concerns while simultaneously engaging in research aimed at exploring future therapeutic possibilities.

Through close collaboration with multidisciplinary teams, we deliver personalized medical care and comprehensive support, with the goal of improving the quality of life for patients suffering from rare and intractable diseases. Leveraging our expertise in otolaryngology, we will continue to contribute to the advancement of both community-based healthcare and intractable disease medicine.

耳鼻咽喉科 イヤーセンター

センター長

阪本 浩一

循環器内科

主任部長

外山 康之

循環器領域における難病には、様々な心筋症(特発性拡張型心筋症、肥大型心筋症など)、肺高血圧症、バージャー病などがあります。いずれも早期に精査を行い、迅速な診断と適切な治療介入が必要です。

例えば、特発性拡張型心筋症は、心室の収縮低下と拡張が進行し、心不全や致死的不整脈のリスクが高まります。遺伝的要因や環境要因が病態に寄与するとされ、心エコーや心臓MRI、遺伝子検査などを駆使して正確な診断が求められます。また、バージャー病は末梢動脈炎症に起因する虚血性疾患で、特に若年男性に好発し、四肢の壊疽に至ることもあります。

早期の禁煙が最も重要であり、重症例では血行再建術が検討されることもあります。これらの循環器疾患難病に対するアプローチには、早期診断・治療のための包括的な医療体制と、他職種チームによる集学的な治療計画が必須です。当センターでは、これらの稀少疾患に対し、最先端の診断技術と治療法を提供します。

In the field of cardiovascular medicine, intractable diseases include various forms of cardiomyopathy—such as idiopathic dilated cardiomyopathy and hypertrophic cardiomyopathy—as well as pulmonary hypertension and Buerger’s disease. All of these conditions require early and thorough evaluation, prompt diagnosis, and timely therapeutic intervention.

For example, idiopathic dilated cardiomyopathy is characterized by progressive ventricular dilation and impaired contractility, leading to an increased risk of heart failure and life-threatening arrhythmias. Both genetic and environmental factors are thought to contribute to its pathophysiology, and accurate diagnosis relies on comprehensive assessment using echocardiography, cardiac MRI, and genetic testing. Buerger’s disease, on the other hand, is an ischemic disorder caused by peripheral arteritis, occurring predominantly in young men and, in severe cases, may progress to limb gangrene.

Early smoking cessation is the most critical intervention, and in severe cases, revascularization procedures may be considered. Effective management of these rare cardiovascular diseases requires a comprehensive medical system for early diagnosis and treatment, as well as multidisciplinary, team-based therapeutic planning. At our Center, we provide state-of-the-art diagnostic technologies and advanced treatment options for these rare conditions.

循環器内科

主任部長

外山 康之

消化器内科

主任部長

古賀 英彬

消化器センターでは、潰瘍性大腸炎、クローン病、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎などの指定難病を病診連携を図りながら診療しております。このような希少難病は大学病院などの専門医療機関で診断されることが多いですが、大阪府難病医療協力病院として、私たちの地域の役割は重要であると考えます。

慢性的な下痢、血便、腹痛や肝機能障害などから診断されることが多く、完治はしないものの新たな治療法により普通の生活が出来る疾患も増えてきました。当院では透析設備も整っており、G-CAP(顆粒球吸着療法)などの治療が可能であり、副作用も少なく積極的に取り入れております。

当センターでは、さらなる難病にも対応できるよう、スタッフ一同全力で取り組んで参りますので、広くご相談いただけますと幸いです。

At the Digestive Disease Center, we provide medical care for designated intractable diseases such as ulcerative colitis, Crohn’s disease, autoimmune hepatitis, and primary biliary cholangitis, while maintaining close collaboration between hospitals and community clinics. These rare and complex conditions are often diagnosed at university hospitals or other specialized medical institutions; however, as a designated cooperating hospital for intractable diseases in Osaka Prefecture, we believe our role within the local community is of great importance. These diseases are frequently diagnosed based on symptoms such as chronic diarrhea, bloody stools, abdominal pain, or liver dysfunction.

Although many of these conditions are not curable, advances in treatment have made it possible for an increasing number of patients to lead normal daily lives. Our hospital is fully equipped with dialysis facilities and is able to provide treatments such as G-CAP (granulocyte adsorption therapy), which has relatively few side effects and is actively adopted. At our center, all staff members work together with full dedication to address an even broader range of intractable diseases, and we welcome consultations from a wide range of patients.

消化器内科

主任部長

古賀 英彬

脳神経内科

主任部長

大西 静生

神経難病には大きく分けて、①パーキンソン病や脊髄小脳変性症、アルツハイマー型認知症などの慢性進行性の脳神経変性疾患、②多発性硬化症、視神経脊髄炎、重症筋無力症、慢性炎症性脱髄性神経根症、多巣性運動ニューロパチーに代表される神経免疫疾患、③筋ジストロフィーやミオパチーなどの筋疾患、④てんかんなどの発作性疾患の4種類に分けられます。

当院ではいずれの疾患に対しても診断・治療が可能であり、上記疾患の診断確定後はもちろん、それ以前の原因不明や診断未確定症例に対し丁寧な病歴聴取・神経学的所見の診察、PET/SPECT、3T-MRI、脳血管撮影検査などの画像診断、電気生理学的検査や脳波などの生理学的検査、その他生化学検査や病理診断などを駆使してより的確に正確な診断を行っています。

お困りの方がおられましたら地域連携センターを介し連絡いただければ診察させていただきます。

Neurological intractable diseases can be broadly classified into four categories: chronic progressive neurodegenerative disorders such as Parkinson’s disease, spinocerebellar degeneration, and Alzheimer’s disease; neuroimmunological disorders including multiple sclerosis, neuromyelitis optica, myasthenia gravis, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, and multifocal motor neuropathy; neuromuscular diseases such as muscular dystrophy and myopathies; and paroxysmal disorders, including epilepsy.

Our hospital is capable of diagnosing and treating all of these conditions. In addition to managing cases with established diagnoses, we also place strong emphasis on patients with unexplained symptoms or undetermined diagnoses. Through careful medical history-taking and detailed neurological examinations, advanced imaging studies such as PET/SPECT, 3T-MRI, and cerebral angiography, as well as electrophysiological tests, EEG, biochemical analyses, and pathological examinations, we strive to achieve accurate and precise diagnoses.

Patients requiring consultation are welcome to contact us through the regional medical collaboration center.

脳神経内科

主任部長

大西 静生

眼科

主任部長

新開 陽一郎 NEW!

目の病気の中には、進行がゆっくりであっても視力に大きな影響を与えるものや、遺伝的な要因を持つ希少な病気があります。厚生労働省により指定されている眼科の難病には、網膜色素変性症をはじめ8つの疾患があります。

これら難病疾患は、早期の診断と適切な経過観察・支援がとても重要です。当院では、これらの難病に関して専門的な知識を持った医師が在籍しており、患者様一人ひとりの症状や生活背景に合わせた丁寧な診療を心がけています。

確定診断や治療に関してはより専門的な機関に紹介することがありますので、ご了承ください。

「見えづらさ」が日常生活に及ぼす不安を少しでも軽くできるよう、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。目のことで気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

Among eye diseases, there are conditions that progress slowly yet have a significant impact on vision, as well as rare disorders with genetic causes. The Ministry of Health, Labour and Welfare has designated eight ophthalmologic intractable diseases, including retinitis pigmentosa. For these conditions, early diagnosis and appropriate follow-up care and support are extremely important. Our hospital is staffed by physicians with specialized expertise in these rare eye diseases, and we are committed to providing careful, individualized medical care tailored to each patient’s symptoms and living circumstances. Please note that, depending on the case, patients may be referred to more specialized medical institutions for definitive diagnosis or treatment.

Our entire staff is dedicated to providing heartfelt support to help alleviate any anxiety caused by visual difficulties in your daily life. If you have any concerns about your eyes, please feel free to consult with us.

眼科

主任部長

新開 陽一郎

総合内科

診療副院長

森田 龍平 NEW!

「なんだか体の調子が悪いけれど、何科を受診すればいいかわからない」「この症状は、もしかして難病なのではないだろうか…」そんな不安を抱えている方はいませんか?

総合内科は、まさに皆さんの病気の「入口」となる場所です。多岐にわたる症状に対応し、複雑な病態を初期段階から丁寧に診察します。

私達は、適切な診断にたどり着くために、まず皆さんの話をじっくりと伺い、全身の状態を総合的に評価します。その上で、必要に応じて最適な専門診療科への橋渡しを行います。

もしご自身の病気が分からず、どこに相談すれば良いかお悩みでしたら、ぜひ一度、総合内科にご相談ください。私たちは皆さんが安心して医療を受けられるよう、全力でサポートいたします。

“Something doesn’t feel right, but I’m not sure which department I should visit,” or “Could these symptoms be signs of a rare disease?”—are you experiencing such concerns? The Department of General Internal Medicine serves as the primary gateway to medical care for patients. We address a wide range of symptoms and carefully evaluate complex medical conditions from an early stage. To reach an appropriate diagnosis, we first take time to listen closely to each patient and conduct a comprehensive assessment of their overall condition. Based on this evaluation, we coordinate referrals to the most appropriate specialized departments as needed. If you are uncertain about your condition or unsure where to seek medical advice, we encourage you to consult our Department of General Internal Medicine. We are fully committed to supporting you so that you can receive medical care with confidence and peace of mind.

総合内科

診療副院長

森田 龍平

消化器外科

センター長

窪田 健 NEW!

医誠会国際総合病院・難病医療推進センターでは、消化器外科は潰瘍性大腸炎やクローン病など、炎症腸疾患の中でも外科的治療を要する病態の診療をしております。

これらの疾患の治療は基本的には薬物療法ですが、薬物治療に抵抗性の場合、副作用で薬物療法が継続できない場合、発癌の疑いがある場合、難治性の瘻孔を形成してしまった場合、などは手術が必要になる場合があります。病変部を全て切除する必要がある場合は大腸全摘術となり、人工肛門となることもあります。

いずれの病態においても手術のタイミングや術後のフォローアップは消化器内科・外科を含め各スタッフと連携を図りながら診療しておりますので、お困りの方がおられましたらご相談いただければと思います。

At Iseikai International General Hospital’s Center for Promoting Treatment of Intractable Diseases, the Department of Gastrointestinal Surgery provides care for conditions requiring surgical intervention among inflammatory bowel diseases, such as ulcerative colitis and Crohn’s disease. While medical therapy is the mainstay of treatment for these conditions, surgery may be necessary in cases where the disease is resistant to medication, when adverse effects prevent continuation of drug therapy, when malignancy is suspected, or when refractory fistulas have developed. In situations where complete resection of the affected intestine is required, total colectomy may be performed, and an ostomy may be necessary. For all such conditions, decisions regarding surgical timing and postoperative follow-up are made through close collaboration among gastroenterologists, surgeons, and the entire medical team. If you are experiencing difficulties or have concerns, we encourage you to consult with us.

消化器外科

センター長

窪田 健

脳神経外科

顧問

瀧 琢有 NEW!

当院の脳神経外科は、神経線維腫症、フォン・ヒッペル・リンドウ病、結節性硬化症といった希少な難病に対し、専門的な医療を提供しています。これらの疾患は、脳や脊髄、その他の臓器に様々な腫瘍や血管異常を形成する可能性があり、生涯を見据えた必要な時に必要な治療を行うオーダーメイド治療計画が不可欠です。

神経線維腫症では、特に脳脊髄腫瘍(神経鞘腫や髄膜腫など)のリスクが高いため、詳細な評価に基づき最適な治療法を提案します。フォン・ヒッペル・リンドウ病は、脳や脊髄、網膜に血管芽腫が発生し、早期発見・早期治療が重要です。結節性硬化症は、脳や皮膚、腎臓など全身に良性腫瘍(過誤腫)が発生し、多岐にわたる症状に対応するため、他科と連携した包括的な治療を行います。

治療にあたっては、腫瘍の種類、大きさ、部位、患者さんの全身状態を考慮し、経過観察、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた集学的治療を積極的に導入しています。また、これらの疾患は遺伝的背景を持つため、本人・ご家族への情報提供や遺伝カウンセリングも実施します。患者さんとご家族が安心して治療に取り組めるよう、心のケアを含め、きめ細やかなサポートを心がけています。さらに経済的社会的サポート、家族会情報等の提供も行います。

難病と診断されれば不安は尽きません。当院は、患者さん一人ひとりに寄り添い、最善の治療を提供できるよう尽力いたします。お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

The Department of Neurosurgery at our hospital provides specialized medical care for rare intractable diseases such as neurofibromatosis, von Hippel–Lindau disease, and tuberous sclerosis complex. These conditions may cause various tumors and vascular abnormalities in the brain, spinal cord, and other organs, making individualized, patient-centered treatment planning essential to ensure appropriate care at the right time with consideration for long-term quality of life. In neurofibromatosis, there is a particularly high risk of brain and spinal tumors, such as schwannomas and meningiomas, and we propose optimal treatment strategies based on detailed evaluations. Von Hippel–Lindau disease is characterized by the development of hemangioblastomas in the brain, spinal cord, and retina, making early detection and early intervention crucial. In tuberous sclerosis complex, benign tumors (hamartomas) can develop in multiple organs including the brain, skin, and kidneys, requiring comprehensive care through close collaboration with multiple specialties. Treatment strategies are determined by considering tumor type, size, location, and the patient’s overall condition, and may include careful observation, surgery, radiation therapy, and pharmacological treatment in a multidisciplinary approach. As these conditions have a genetic background, we also provide information to patients and their families, as well as genetic counseling, along with psychological support to help them face treatment with confidence. In addition, we offer information on social and financial support systems and patient support groups. Being diagnosed with a rare disease can be overwhelming, but we are committed to standing by each patient and providing the best possible care. Please feel free to consult us if you have any concerns.

脳神経外科

顧問

瀧 琢有

産科・婦人科

主任部長

横田 浩美 NEW!

最近、女性の長寿高齢化のことが話題になることも増えてきました。

高齢女性が『原因はこれといってないけれど調子が悪い、もしかしたら重篤な難病の始まりかもしれない』と不安に思って内科をはじめとしたいろいろな診療科を回ったけれど、『結局原因も分からなければ、症状の改善もない。歳だから仕方がない、、、』と諦めていませんか?そして、特に高齢女性にとってその羞恥心のために、たとえ勧められても、産婦人科受診を躊躇われることも多いと思います。

しかしながら、少しの勇気を振り絞って受診していただき、診察を受けたことで、骨盤臓器脱による排尿障害や、閉経前後の更年期障害、閉経後の子宮頸管狭窄に伴う子宮留膿腫などが早期に見つかり、その後の生活の質の改善が見込めるかもしれません。

私たち産婦人科医は、単に妊娠したら行くところ、ではなく、女性の一生涯のパートナードクターとして女性の快適な生活のサポートができれば幸いと考えています。

In recent years, increasing attention has been given to longevity and aging among women. Some older women may feel unwell despite being told that “no specific cause can be identified,” and may visit multiple departments, including internal medicine, out of concern that their symptoms could be the early signs of a serious condition. Yet many ultimately feel discouraged, thinking, “If the cause is unknown and there is no improvement, perhaps it’s just due to aging.” In addition, many older women hesitate to visit a gynecologist—especially for the first time—due to anxiety or concern. However, by finding the courage to seek consultation, it may be possible to identify conditions such as urinary disorders caused by uterine or ovarian prolapse, menopausal symptoms after menopause, or postmenopausal cervical cancer at an early stage, leading to meaningful improvements in quality of life. As obstetricians and gynecologists, we do not only care for women who wish to conceive; we strive to serve as lifelong partner physicians, supporting women in maintaining a comfortable and healthy life throughout all stages of life.

産科・婦人科

主任部長

横田 浩美

総合内科

副部長

百瀬 大

血液の病気の中には、指定難病として厚生労働省に認定されている疾患が複数あります。免疫性血小板減少症(特発性血小板減少性紫斑病)や自己免疫性溶血性貧血、再生不良性貧血などです。

これらの疾患は希少でありながら、命に関わることも少なくありません。早期に正確な診断を行い、適切な治療や長期的な経過観察を行うことがとても大切です。

当院では、患者様一人ひとりの症状や生活背景に寄り添いながら、血液難病に対して専門的かつ丁寧な診療を行っています。安心して治療を受けていただけるよう、スタッフ一同全力でサポートいたします。

Among hematological disorders, several diseases are designated as intractable by the Ministry of Health, Labour and Welfare, including immune thrombocytopenia (idiopathic thrombocytopenic purpura), autoimmune hemolytic anemia, and aplastic anemia. Although these conditions are rare, they can be life-threatening in some cases. Early and accurate diagnosis, followed by appropriate treatment and long-term follow-up, is essential. At our hospital, we provide specialized and attentive care for patients with intractable hematological diseases, while carefully considering each individual’s symptoms and life circumstances. Our entire medical team is committed to supporting patients so that they can receive treatment with confidence and peace of mind.

総合内科

副部長

百瀬 大

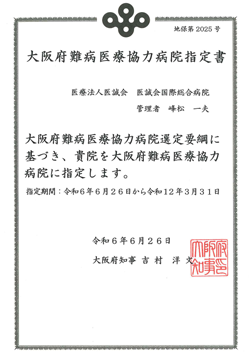

当院は、令和6年6月26日付で大阪府難病医療協力病院の指定を受けました。

「大阪府難病診療連携拠点病院」、「大阪府難病診療分野別拠点病院」と連携し、積極的に難病患者さんの受入れや治療を行っています。

また、地域の病院・診療所及び保健所等関係機関からの難病患者に関する相談や必要に応じて患者の受け入れも行っています。